Choose Europe for Science: Scegliete l’Europa per la Scienza. Si chiama così la piattaforma lanciata da Ursula Von der Leyen ed Emmanuel Macron per attrarre in Unione europea i ricercatori americani abbandonati dall’amministrazione Trump. Un’iniziativa che fa discutere. E in quale Paese? In Italia, ovviamente! La mail inviata ai rettori degli atenei italiani direttamente dall’Eliseo ha mandato su tutte le furie la nostra Ministra dell’Università, che di fronte all'esibizionismo francese ha spiegato che l'Italia è arrivata prima in quanto a investimenti sulla ricerca.

Una nuova Minestra degli Esteri è pronta in tavola! Anche questo lunedì, Prismag apre la sua settimana con una retrospettiva sull’attualità internazionale, letta e commentata dai giornali di tutto il mondo. Questa settimana due temi caldi: la corsa europea ad attrarre i ricercatori americani (tra slanci diplomatici e tensioni italo-francesi) e le elezioni australiane, un nuovo successo per un progressista che capitalizza sulla paura di Donald Trump.

La Francia, nuovo eldorado dei ricercatori americani?

La Commissione europea e l’Eliseo hanno lanciato “Choose Europe for Science”, un’iniziativa per attrarre ricercatori americani in fuga dall’era Trump. 500 milioni di euro promessi da Ursula von der Leyen, 100 milioni da Macron: l’obiettivo è fare dell’Europa un baluardo di libertà accademica. Ma l’Italia non ci sta.

Una mail partita direttamente dall’Eliseo ai rettori italiani ha irritato la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha rivendicato il primato italiano sugli investimenti nella ricerca. Intanto, i nodi emergono: alla conferenza di presentazione del piano, tenutasi lo scorso 5 maggio alla Sorbona c’erano rappresentanti di Spagna, Austria e Paesi Bassi. Per l’Italia? Solo l’ambasciatrice. E la stampa francese, come Libération, non risparmia critiche a Macron: “chiude gli occhi sull’ecosistema della ricerca francese”.

Andiamo dritti al punto: la Francia è davvero il nuovo paradiso dei ricercatori americani? Mica tanto. Il Centre National de la Recherche Scientifique ricorda che il budget per la ricerca è fermo al 2,2% del PIL, mentre Von der Leyen chiede il 3%. E il presidente del Centro, Antoine Petit, sentito da Le Figaro, è chiaro: le intenzioni sono ottime, ma servono risorse. Non bastano proclami. Anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung è scettica: “La tradizione di accoglienza è una specificità francese: i ricercatori stranieri sono dispensati dall’obbligo di avere passaporto francese per occupare una posizione nella funzione pubblica”. Ma la Francia è “disperatamente sottofinanziata” e per questo motivo, i ricercatori che decideranno di insediarsi a Parigi saranno soprattutto francesi di ritorno dagli USA o giovani appena entrati nel mondo delle professioni universitarie. Mentre altri Paesi come Belgio, Germania, Svizzera e Svezia restano più attrattivi.

E l’Italia? Anche peggio. Da noi il Fondo di Finanziamento Ordinario, quello che finanzia le università pubbliche italiane, nel 2024 ha subito un taglio di circa 173 milioni di euro, attestandosi a 9,03 miliardi. Tanto per dire: Trump ha bloccato 2 miliardi alla sola Harvard. Altro che i 500 milioni europei stimati dal Sole 24 Ore.

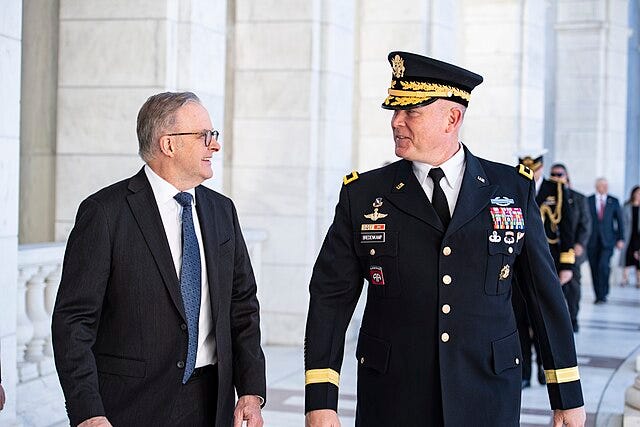

La ricetta Albanese che trionfa a Camberra

Dopo Mark Carney in Canada, ora tocca ad Anthony Albanese in Australia. La cosiddetta “paura Trump” continua a ridisegnare gli equilibri politici nei Paesi occidentali, premiando progressisti e penalizzando i conservatori troppo accondiscendenti verso il Tycoon. È il caso di Peter Dutton, ex poliziotto e leader del Partito Liberale australiano, che ha perso il seggio nel collegio di Dickson.

Il risultato è netto: i laburisti di Albanese conquistano 89 seggi su 151, allargando il vantaggio rispetto al 2022. Male invece la Coalition tra Partito Liberale e Partito Nazionale, che si ferma a 40 seggi.

Ma attenzione: Barry Jones, dalle pagine del Saturday Paper, lancia un campanello d’allarme. Secondo lui, potrebbe trattarsi dell’ultima vittoria di un partito egemone. Il sistema australiano di voto alternativo — che consente di esprimere preferenze numerate tra i candidati — sta gradualmente scardinando il bipolarismo tradizionale.

La stampa conservatrice non fa sconti. Sul Daily Telegraph, Oliver Judd accusa i liberali di aver perso il contatto con la propria base storica: subappaltatori e piccoli commercianti. John Kehoe, sul Financial Review, è ancora più duro: Dutton non ha perso perché troppo a destra, ma perché troppo incerto, proprio quando i liberali avrebbero dovuto rilanciare sulla riduzione delle tasse.

Anche per Albanese non sarà semplice. In cima alla sua agenda: rispondere ai dazi trumpiani e diversificare i mercati. Un accordo di libero scambio con l’Europa sembra la soluzione ideale. Ma c’è un ostacolo: la luxury tax australiana sulle auto (quasi tutte europee), che frutta 1,2 miliardi di dollari l’anno. Bruxelles non intende lasciar correre.

E non se la passano bene nemmeno i Verdi. Il partito di Tony Bandt, posizionato alla sinistra dei laburisti, rischia l’esclusione dal parlamento. Le posizioni forti su Gaza — molto sentita nell’elettorato australiano — non sembrano aver pagato.

Un tema, quello del Medio Oriente, che in Australia ha un precedente importante: nel 2018, il governo liberale di Scott Morrison riconobbe Gerusalemme Ovest come capitale di Israele. Una mossa revocata nel 2022 dalla ministra degli Esteri Penny Wong, scatenando una crisi diplomatica con Indonesia e Malesia. Un gesto altamente simbolico, ma che rivela quanto la coerenza politica sia ormai un bene scarso — e costoso.

Cucchiaiata dopo cucchiaiata, siamo arrivati al termine di questa Minestra. Ti ricordo che a questo link puoi abbonarti a Prismag e sostenere questo e altri progetti: non solo riceverai a casa tua la rivista e potrai sfogliarla, anche in digitale, ma contribuirai a sostenere il giornalismo indipendente, giovane e per i giovani.

Share this post